首頁故事

善良是可以教出來的 清華大學研究新發現【2025.03.13秘書處】

當小鼠的攻擊行為被抑制後,竟開始對陌生的同類表現出相互理毛的利他行為。本校的跨物種研究發現,幼兒也會產生同樣的轉變,證實幼兒學會自控後,將可發展出正向互動及利他行為,對他們未來的人際相處與心理健康產生長遠的正面影響。

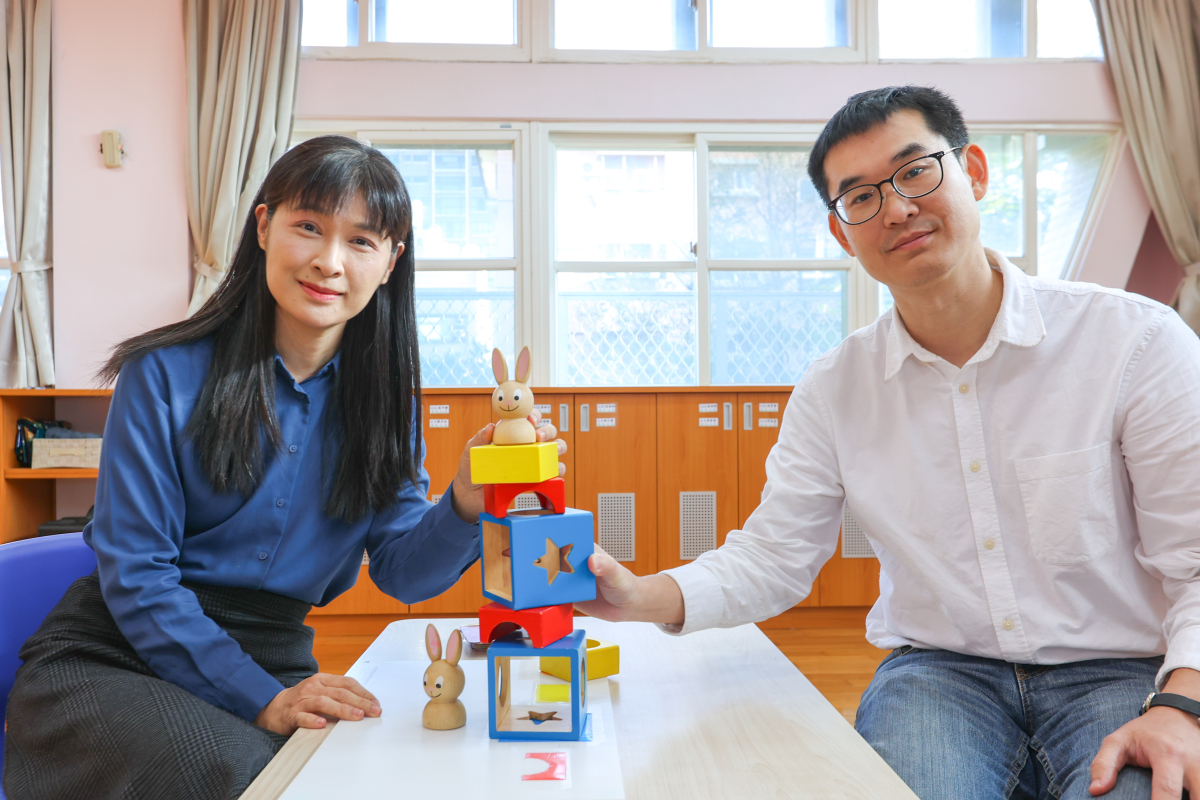

清華大學在與新竹教育大學合校後,補助獎勵教育、藝術學院與校本部生醫及其他學院教授合作跨領域研究。幼教系周育如特聘教授與生科系郭崇涵副教授組成研究團隊,開展幼兒與小鼠的跨物種研究,成果斐然,最新一篇抑制攻擊行為可以引導發展出利他行為的論文,登上了國際期刊《行為與大腦功能》(Behavioral and Brain Functions)。

郭崇涵副教授指出,動物的社會行為豐富多樣,包括爭奪主導地位的攻擊行為,也有像相互理毛這樣促進和諧的「利社會」互動。研究利用「侵入者實驗」探討小鼠攻擊行為,小鼠被單獨關在籠子裡一周後,為了保護領地會對侵入的陌生小鼠展開攻擊;但在破壞小鼠主掌攻擊的腦區後,牠不僅不攻擊,還開始很療癒地為對方理毛。

郭崇涵副教授強調,小鼠的攻擊衝動被消除後,本可以選擇不理會、不互動的行為,但令他驚訝的是,牠們竟主動表現出友善的利他行為。

「這好像說明了鼠性本善!」郭崇涵副教授說,從演化的觀點來說,攻擊往往更符合保護自己的需求,但善良、利他的本能始終存在,並未消失,只是被隱藏了起來。

專研幼兒教育的周育如特聘教授則針對一百多位4至6歲的幼兒,進行了與小鼠相對應的研究。在長達一年的追蹤中,觀察幼兒自我調控能力的變化,發現當幼兒自我調控能力越好時,不僅衝動和攻擊行為減少了,他們分享、關心、幫助、甚至與人合作的行為也相應提高,與小鼠實驗的發現相互呼應。

周育如特聘教授表示,在學習自控之前,幼兒的表現比較直覺,比如看到想玩的玩具就搶過來,你打我、我就還手打你。在提升自我調控能力後,則可以舉手等到老師同意再講話,玩具輪流玩,面對衝突也可以在心裡數到三,冷靜去想如何解決問題。

「良好的自我調控是可以教出來的,而且這比知識的教導更重要!」周育如特聘教授說,我們不應僅最低限度地約束孩子不要打人、不要欺負人,還要教他們關心人,擁有更高的情商(EQ)。能夠自我控制、與人相處的幼兒,也更有機會成長為心理健康的大人。

至於如何提升幼兒的自我調控能力,周育如特聘教授目前正在清華大學附幼進行另一項大腦實驗,讓幼兒透過聆聽音樂並跟著節奏打拍子、跳舞等方式,教導幼兒控制自己的行為與情緒,結果發現效果非常好。參與這項實驗的幼兒專注力提升,亂發脾氣、不肯排隊的狀況變少了,遊戲時也能互助合作達到更好的成果。

周育如特聘教授指出,人類與動物天生都有利他的動機,強化內在調控能力不僅可以抑制攻擊衝動,還可以誘導更多的正向互動及利他行為。這項跨物種的研究不僅加深我們對動物社會行為的理解,也為如何在學齡前教育中引導幼兒的社交互動提供新的啟示。

-

抗氧化劑一向被認為是保護細胞、維持健康的重要角色,但本校生命科學系王雯靜教授研究團隊最新發現... (繼續閱讀)

-

本校11月19日召開校務發展諮詢委員會,首度聚焦「清華十大亮點研究」,並探討桃園、高雄、中華校區... (繼續閱讀)

-

本校11月17日舉辦「諾貝爾大師在清華」系列活動首場講座,邀請2011年諾貝爾和平獎得主塔瓦庫&middo... (繼續閱讀)

-

韓國三大報之一《朝鮮日報》(The Chosun Daily)近日以台灣逆轉人才外流為主題,報導台灣如何透過... (繼續閱讀)

-

本校竹師教育學院大樓21日正式啟用。7系、3所與1個學士班、近兩千名師生自南大校區遷入光復校區,... (繼續閱讀)

-

本校與新竹10所高中共同啟動「新竹學」探究與實作課程,課程涵蓋塹城學、竹科學、流域學、客庄學、... (繼續閱讀)