首頁故事

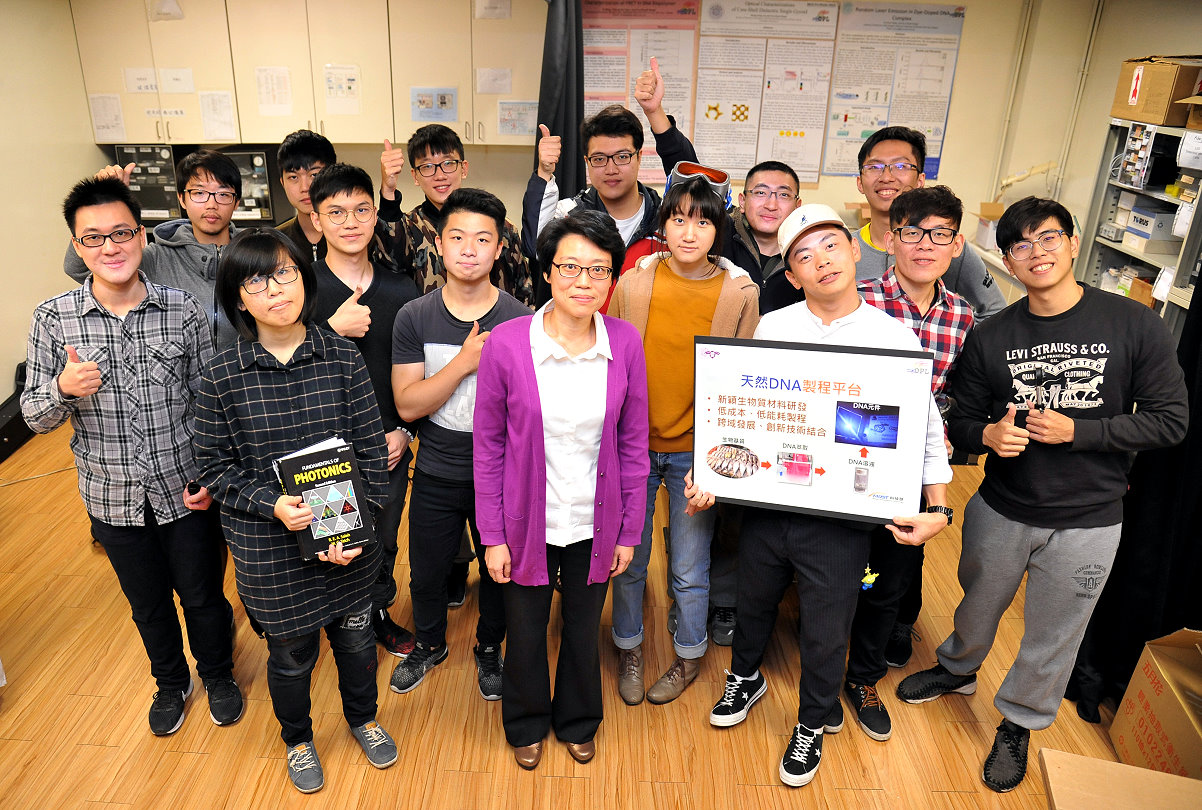

用魚的DNA製成光電元件 洪毓玨團隊建立天然DNA製程平台【2018.12.21秘書處】

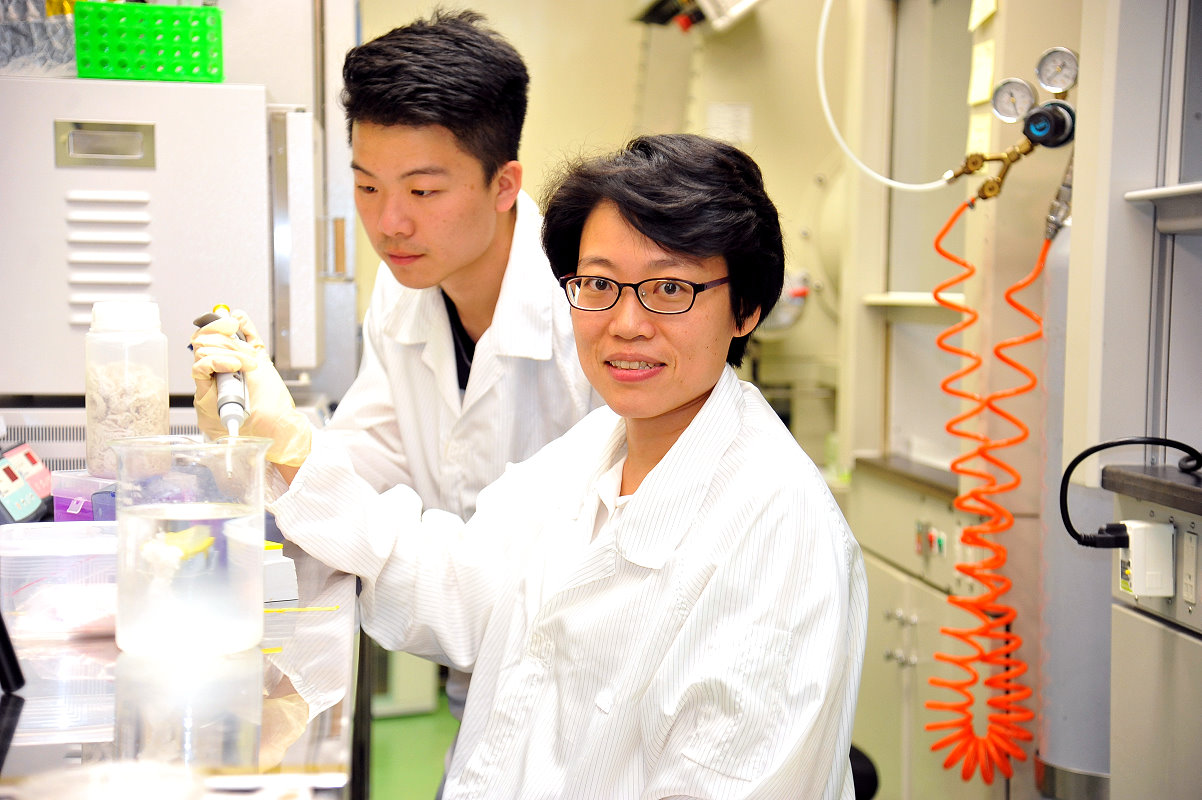

物聯網時代最需要的感測器、綠色能源所需的太陽能電池,都將能用DNA製作出來。本校電機系、光電所洪毓玨副教授研究團隊獲科技部支持,萃取魚的DNA製作出光電材料,開發出全球首創的「光感DNA奈米複合物技術」,建立全台唯一天然DNA材料製程平台,可望取代石化材料,應用在光電元件領域。

洪毓玨教授表示,因資源耗竭、環境汙染,全球許多產業都思考降低對石化原料的依賴,其中以生物基質為原料的材料具天然、永續性等環境友善優點,備受矚目,例如可口可樂就利用萃取甘蔗改善瓶身包裝材質。

洪毓玨教授說,目前感測器、太陽能電池等光電元件多採用半導體材料,很少人想到可利用生物DNA分子為素材,「其實生物DNA不僅量多、易取得,也有許多待開發的特性。」

用DNA做光電元件低成本、低耗能

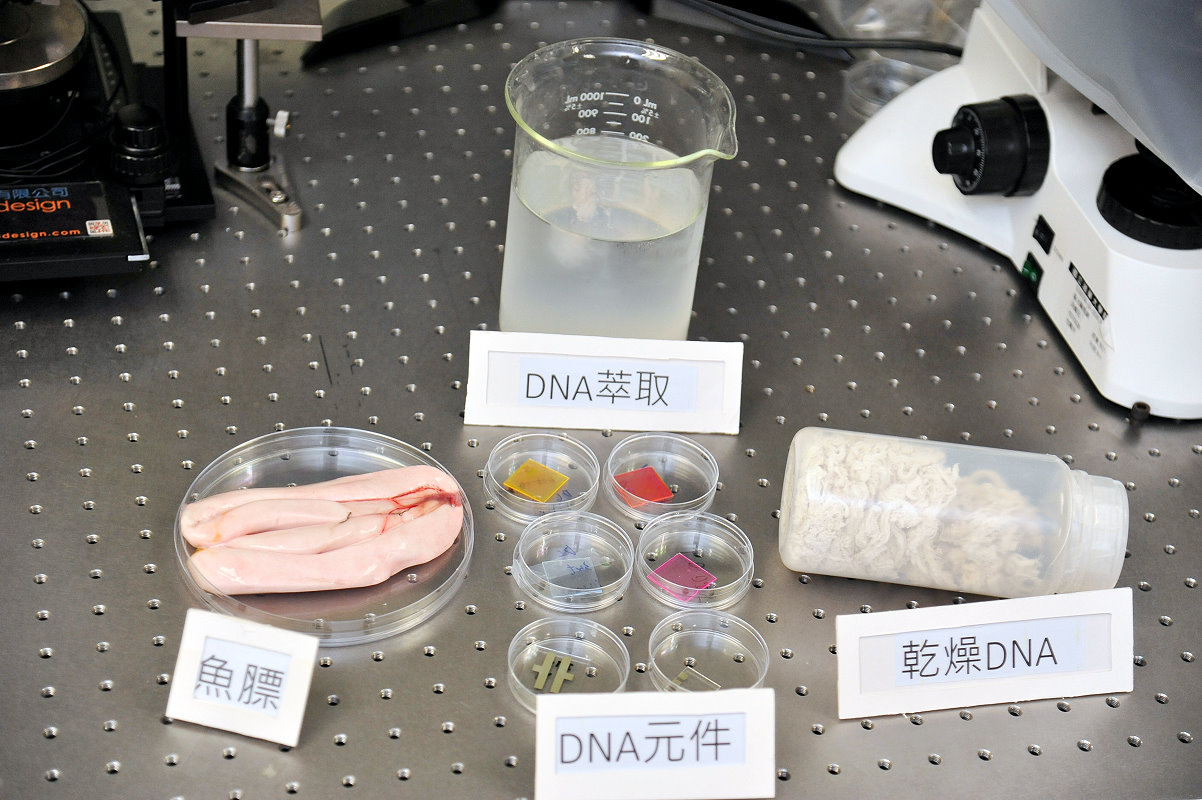

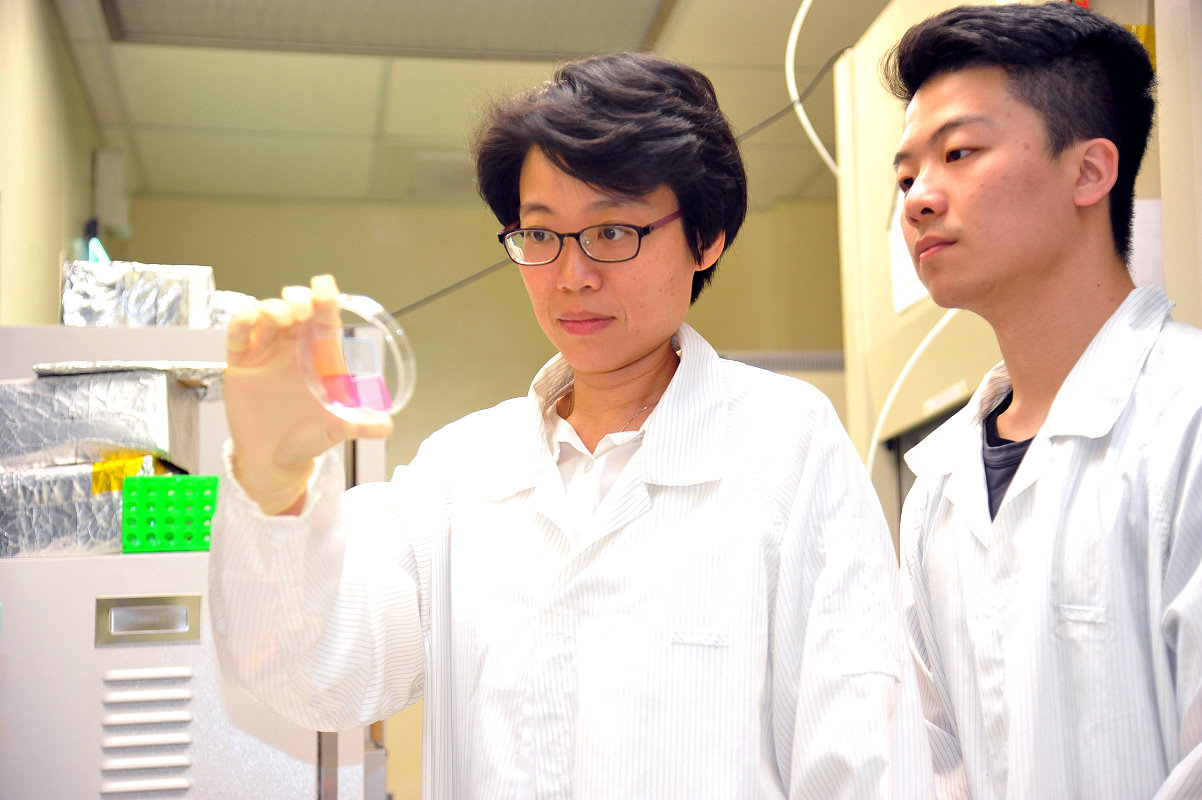

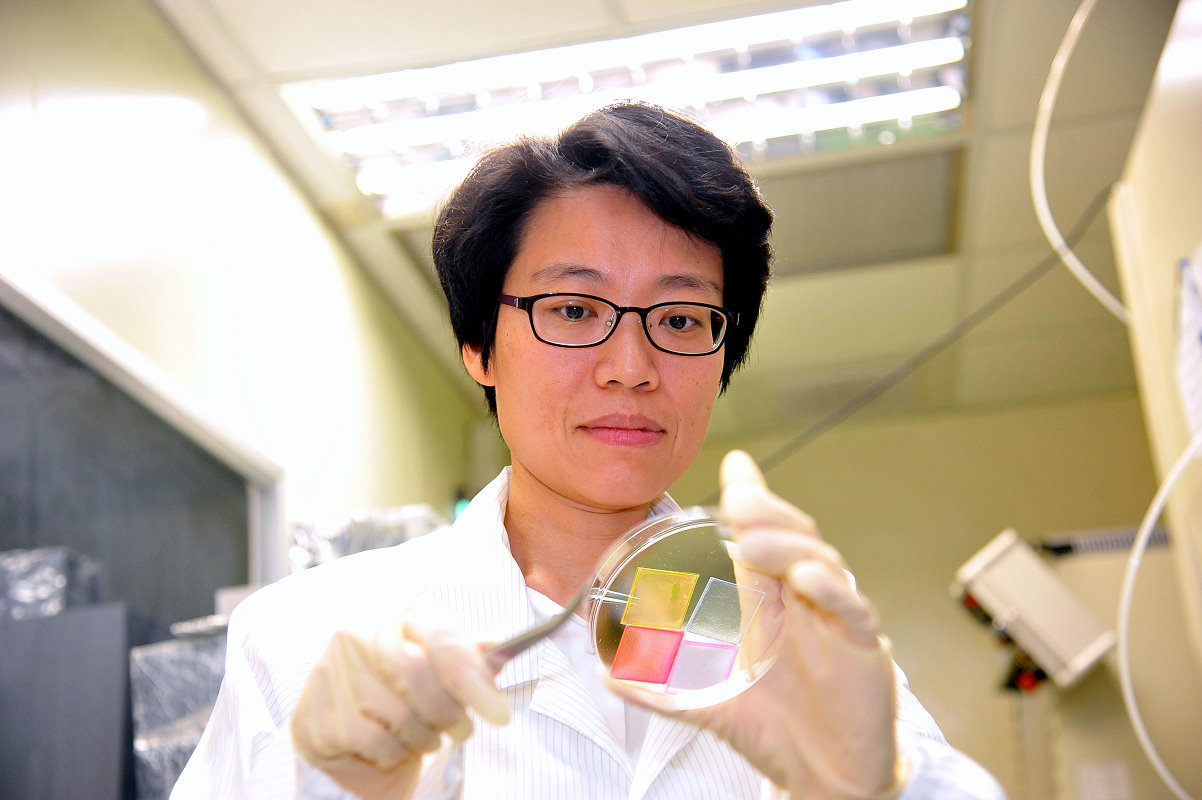

洪毓玨教授表示,發展這項技術首先要取得 DNA,研究團隊從魚卵及魚膘得到DNA後,以均質化、去雜質、醇類沉澱等技術萃取DNA。利用DNA特性,研發出一系列新型界面活性劑改質DNA 分子與創新製程技術,未來可應用在奈米至微米等級光學薄膜、光電元件及感測器等。

洪毓玨教授解釋,DNA就像舉辦宴會、安排賓客位子的「主人」,具備發光等多元特性的材料分子就像「客人」,客人會受主人雙股螺旋結構與不同官能基的引導,而自動「卡位」在某些位子上,這樣的特性可提升元件效率,對雷射科技、太陽能電池等研發領域有很大幫助。

洪毓玨教授進而用團隊建立的天然DNA製程平台,結合跨領域製程開發光感DNA奈米複合物技術,成果曾獲國際期刊與媒體專文報導。洪毓玨教授表示,這項低成本、低耗能技術也已取得美國與台灣專利,正著手研發產業應用。

砍掉重練 獲吳大猷先生紀念獎

洪毓玨當初在美國洛杉磯加州大學念博士班時,主要研究光通訊與高速調變器,回清華任教後發現相關研究材料與儀器較難取得,她開始思考跳脫原領域、找尋新研究主題。這時發現其他學者討論用DNA來做元件的文章,覺得非常有趣。但當時台灣還沒有學者做過這類研究,她自己也沒有DNA和材料合成製造背景。

「若要做這項研究,就是砍掉重練了。」洪毓玨教授仍決定勇敢跨出一大步,並取得重大突破。去年底她榮獲科技部「吳大猷先生紀念獎」,成為對她跨生化、材料、化學、奈米、電機等領域研究的最大鼓勵。

電機領域學生具跨領域優勢

為了確認DNA是否真能作為製作光電元件的素材,洪毓玨教授除閱讀大量文獻,也帶學生遍訪國內實驗室取經,甚至與英國劍橋大學化工與生科系、美國空軍研究實驗室材料與製造局進行跨領域、跨國團隊合作。她表示,與不同領域的專家學習討論,不僅學到新技術,也啟發師生思考、解決問題新思維。

洪毓玨教授表示,她非常感謝她指導的一些學生為了這項研究到生科系、化學系、材料系修課,學習萃取生物DNA、材料合成等技術;有些學生還在一些實驗室「駐廠」,將各領域新興的研究方法帶回清華,「最可貴的是,他們還負責把團隊其他人也教會。」

洪毓玨教授認為,電機系學生所學背景相當有彈性,不論跨界到什麼領域,都能快速學習、融合與應用,「這就是電機人的優勢!」她也期許正在進行的跨領域研究未來能併發出更多火花、創造更多科技可能。

科技部工程司徐碩鴻司長在這項研究發表記者會指出,許多電子材料回收需要耗費大量資源,政府現在重視綠能科技與循環經濟,若最初生產電子元件時就導入可回收分解的材料,一定可以減少成本、降低環境污染。

-

本校於12月3日舉辦校務發展諮詢委員會,委員們對清華校務發展提出多項積極建言。其中多位委員都期... (繼續閱讀)

-

本校12月22日以音樂會及棋局來追思沈君山前校長。除了清華師生與沈校長的夫人、公子,生前知交好友... (繼續閱讀)

-

本校108學年度特殊選才招生的「拾穗計畫」12月14日放榜,在近9百位報名者中正取59名,有罹患妥瑞症... (繼續閱讀)

-

旅美棒球好手陳偉殷12月13日從本校賀陳弘校長手中接下聘書,成為清華第一位以國際頂尖術科成就聘任... (繼續閱讀)

-

本校華文文學所12月10日禮聘「台灣科幻小說之父」張系國擔任榮譽講座教授。張系國教授將在清華舉辦... (繼續閱讀)

-

用「水」發電,把水轉為乾淨無汙染的氫能,是全球能源學者的夢想。本校材料系嚴大任教授團隊突破過... (繼續閱讀)