首頁故事

清華大學點亮埃秒極紫外脈衝光 捕捉奈米世界電子運動【2023.01.12秘書處】

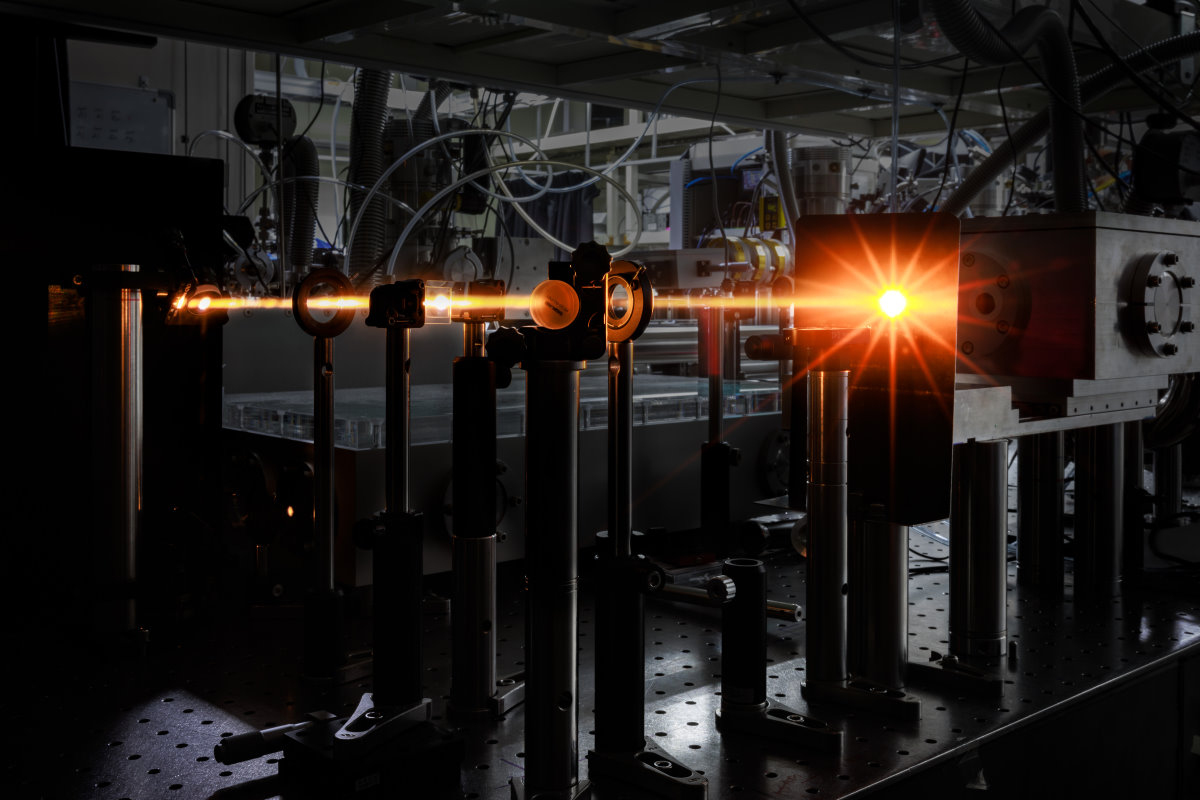

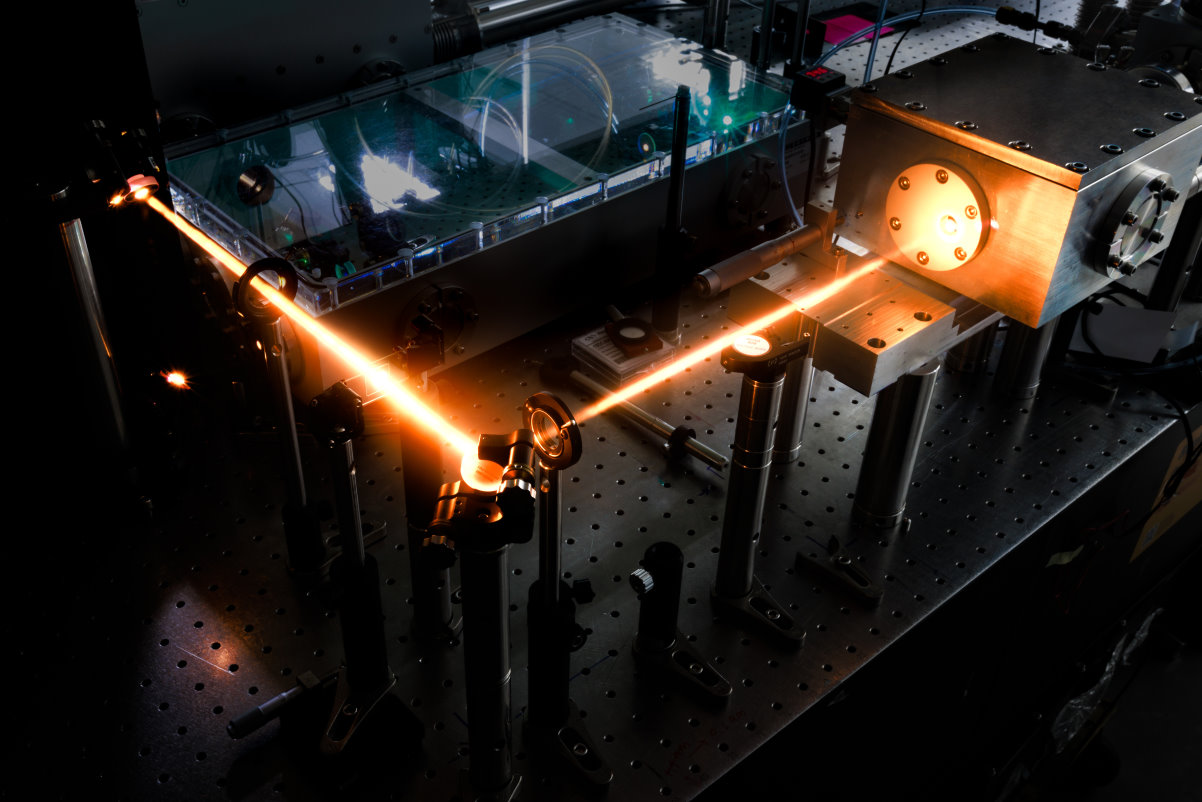

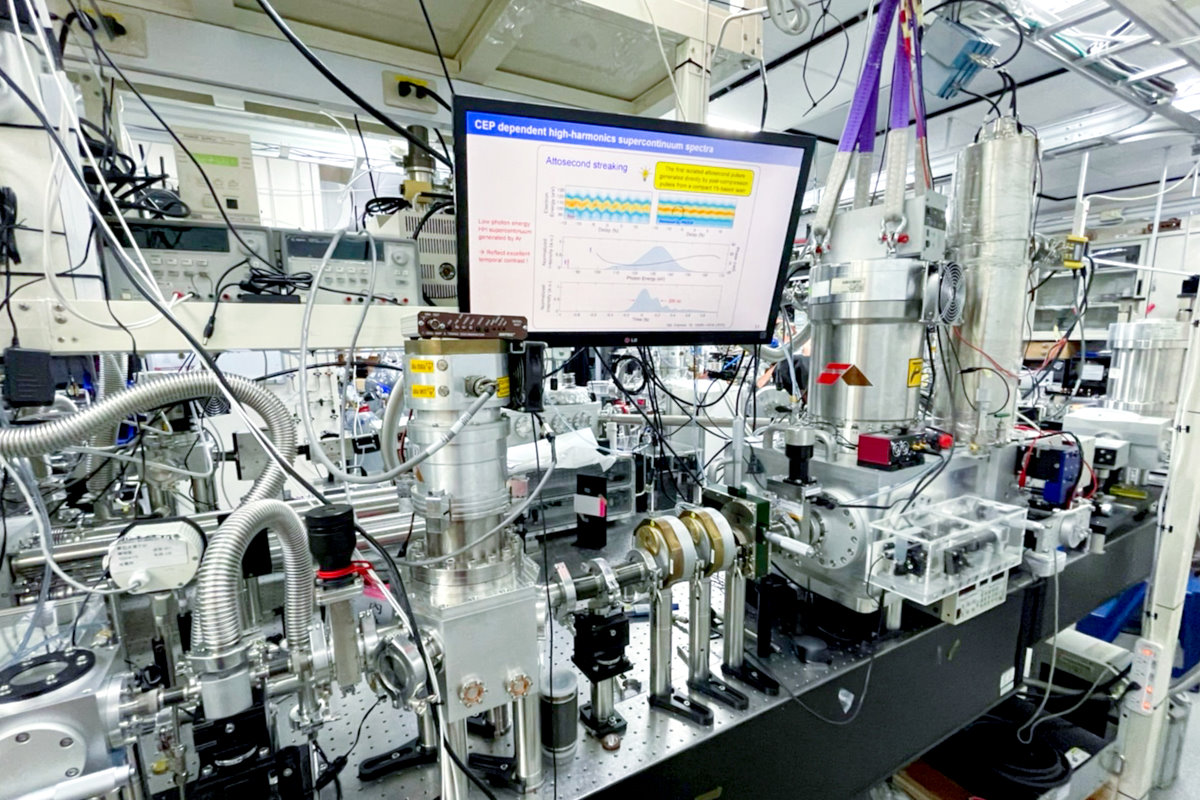

在奈米的世界裡捕捉剎那,清華大學做到了!本校研究團隊成功產生「埃秒極紫外脈衝光」。就是這個光,如同一台「奈米照相機」,可捕捉小至5奈米的物質在埃秒(10的負18次方秒) 速率快速移動的清晰影像,精確地拍下電子的運動,未來應用於電晶體及記憶體的設計改良,可望大幅提升電腦及通訊速度。

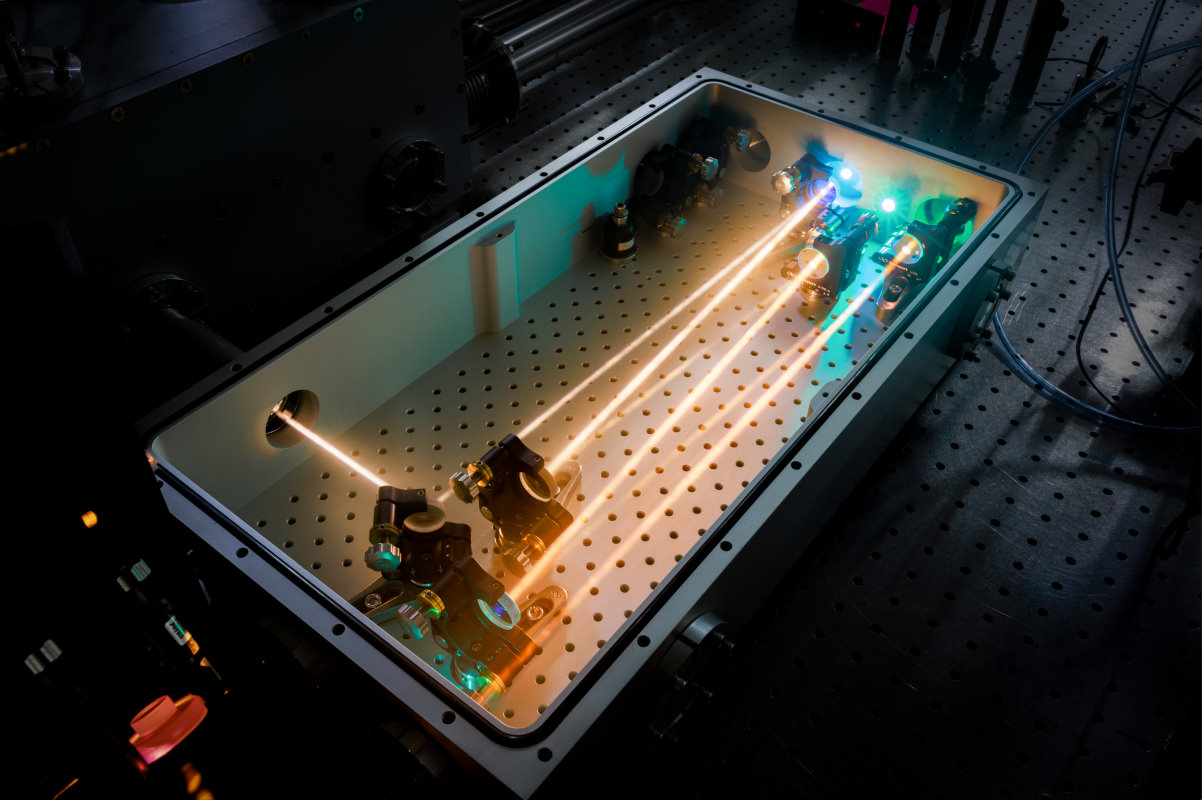

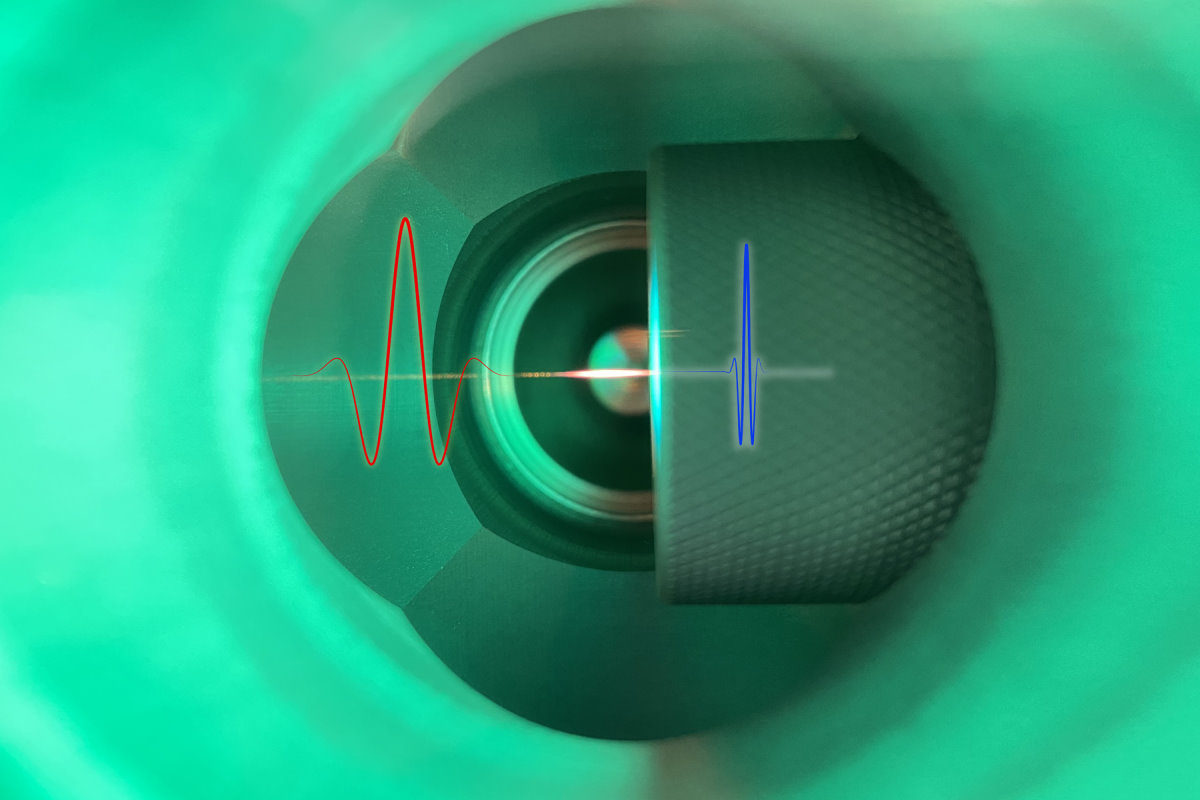

清華電機系陳明彰副教授及核工所林明緯副教授組成的研究團隊研發出高效率脈衝壓縮技術,成為全世界第一個把摻鐿雷射壓縮到3000埃秒的團隊;將此光源聚焦到惰性氣體,進一步產生僅有290埃秒的極紫外脈衝光,創下新紀錄。這項創新成果已申請美國、歐洲及台灣專利,並登上國際頂尖期刊《科學進展》(Science Advances)。

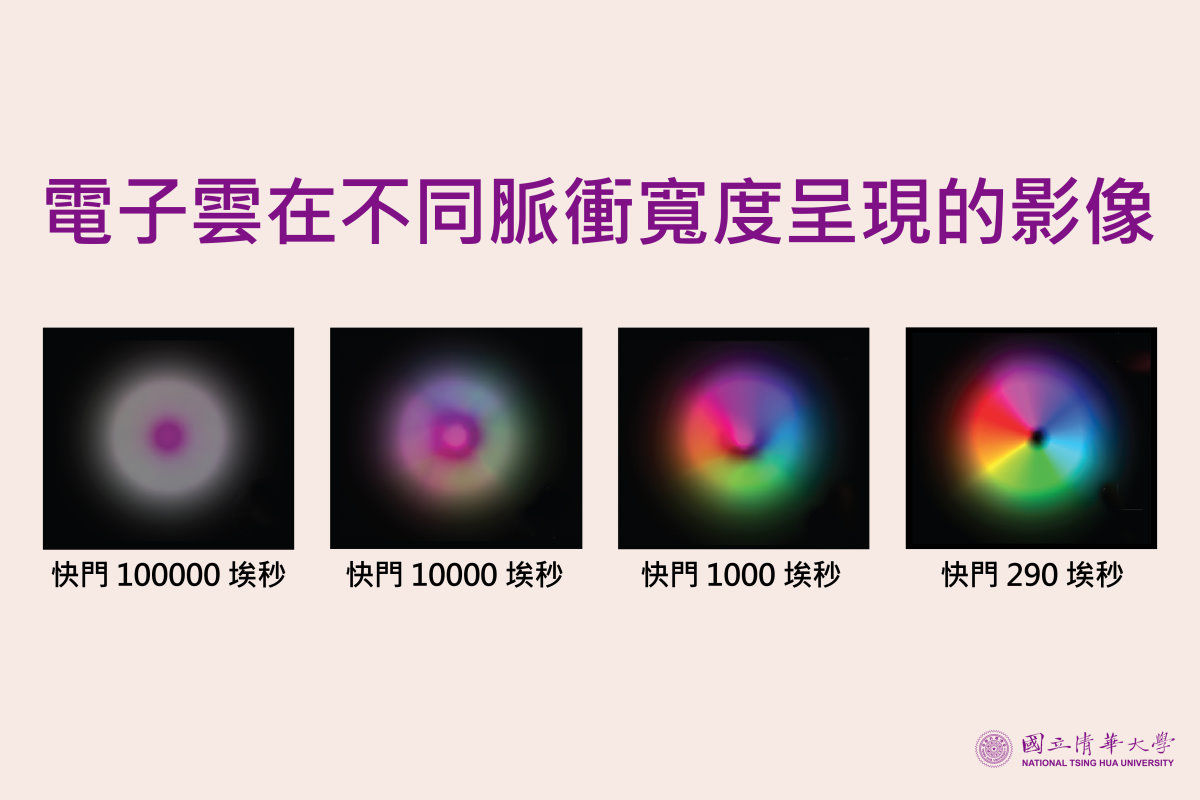

因為電子非常小,且移動的速度非常快,要看清電子在奈米世界的動態十分困難。陳明彰副教授解釋,就像要拍攝正在振動翅膀的蜂鳥,如果快門不夠快,就會產生殘影,使得翅膀部位糊成一片。因此,奈米世界的照相機必須同時具有能夠針對極微小物質的空間解析能力,以及針對運動速度極快的時間解析能力。

陳明彰副教授指出,在提升「空間解析度」方面,光的波長愈短,愈能看到微小的物質。一般可見光的波長介於400至760奈米,其中波長最短的紫光約400奈米,而肉眼不可見的極紫外光波長約為10奈米,空間解析度最佳。在提升「時間解析度」方面,則必須採用更短的脈衝雷射,讓奈米照相機的快門開關速度更快。

但如何才能讓每一發脈衝雷射的時間更短呢?本校團隊突破瓶頸,研發出獨創的「展頻壓縮」技術,先激發更多新頻率光波,再將不同頻率光波的波峰對齊在同一時間點疊加,經過多次的展頻與壓縮後,即可逐步縮短脈衝的時寬並產生更高的雷射波峰。經由這項技術,脈衝光的寬度可從160,000埃秒壓縮至290埃秒,總壓縮率達550倍。

陳明彰副教授說,一般相機最快的快門為千分之一秒,而埃秒等級照相機快門喀嚓一次所需的時間僅是它的十兆分之一,即使電子移動得再快也能抓得住它。未來將它應用在於精密的半導體奈米級元件檢測技術及機台等,就有更好的光源來透入材料、解析微小結構。

研究團隊中的林明緯副教授則負責模擬,確定「展頻壓縮」架構的物理機制。團隊成員還包括清華大學博士生蔡明憲、研究助理梁安媛、博士後研究員蔡嘉倫,及博士生賴柏維。

-

台灣的機車密度世界第一,全台機車數超過1千4百萬輛,如何提升騎乘安全性及便利性也成為眾所關心的... (繼續閱讀)

-

「世紀之毒」戴奧辛、多氯聯苯、DDT殺蟲劑因毒性高、難分解,對動植物及人體健康造成長期巨大危害... (繼續閱讀)

-

本校以擅長的AI科技及設計企畫專業,協助大新竹地區發展地方特色產業。本校區域創新中心今天舉辦聯... (繼續閱讀)

-

感謝李怡嚴教授傳愛清華!本校前教務長、物理系李怡嚴退休教授決定把畢生積蓄及收藏全捐給他奉獻一... (繼續閱讀)

-

本校12月4日召開校務發展諮詢委員會,重點聚焦中長程校務發展計畫目標。委員會召集人、本校前校長... (繼續閱讀)

-

由台灣企業永續學院主辦的第16屆「TCSA台灣企業永續獎」11月15日在台北圓山飯店頒獎,本校在45所參... (繼續閱讀)