首頁故事

清華大學以冠狀醚取得海水產氫技術重大突破【2023.10.31秘書處】

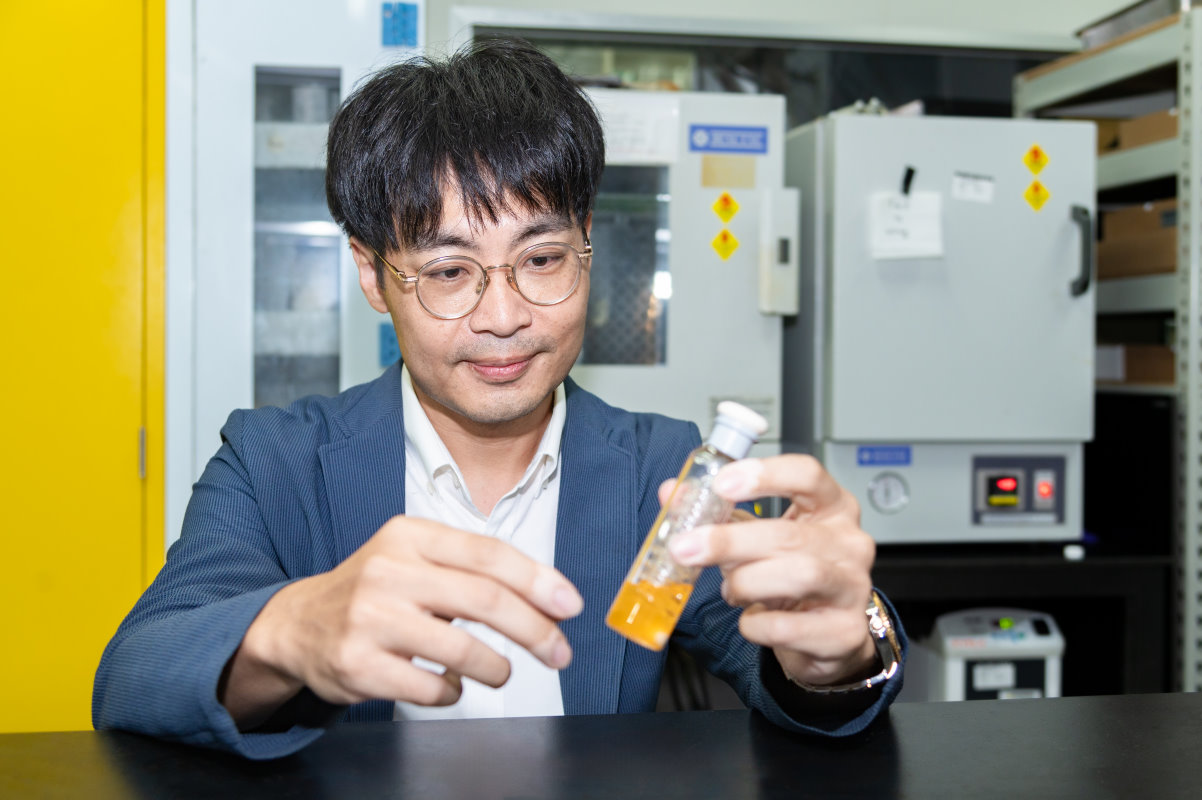

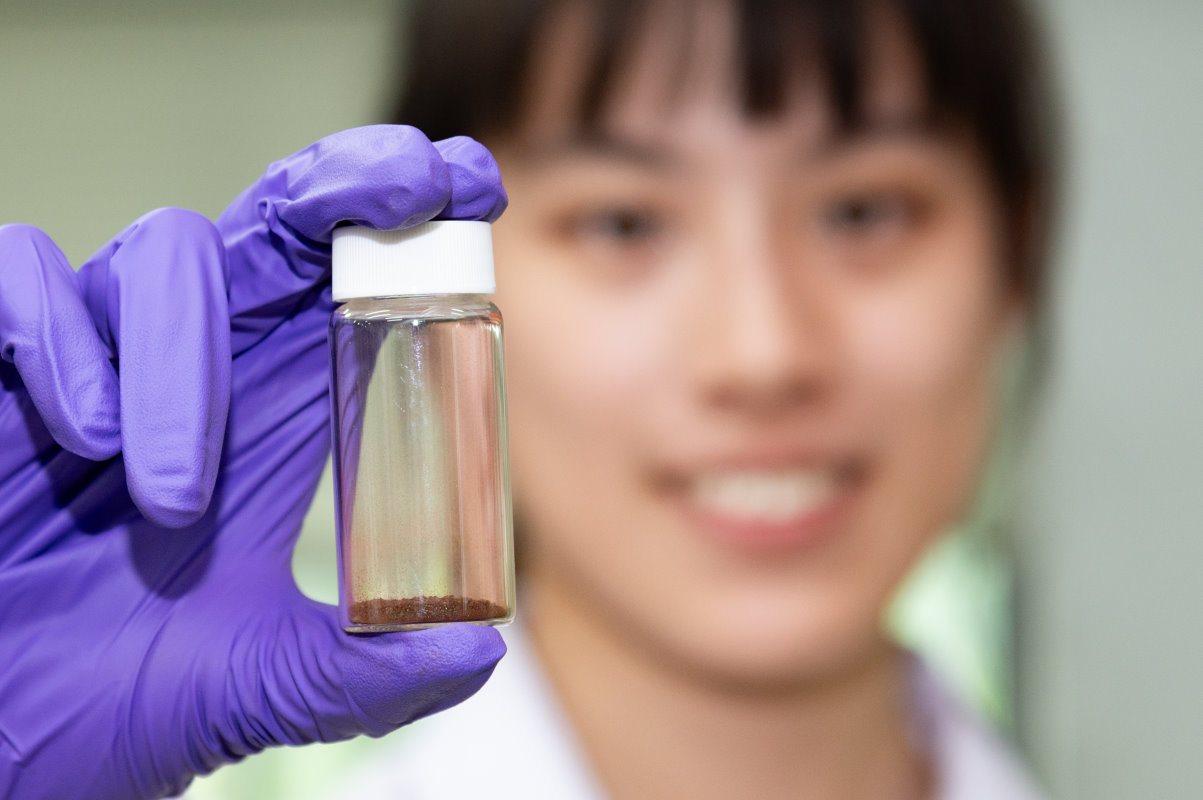

以取之不盡的海水來產製氫能,是發展未來能源的希望。本校化工系周鶴修教授團隊取得海水產氫技術重要突破,利用冠狀醚(Crown Ether)來捕捉海水中影響產氫效率的鈉離子,大幅提升海水產氫的速率及產量,為發展綠色氫能源邁出重要一步。

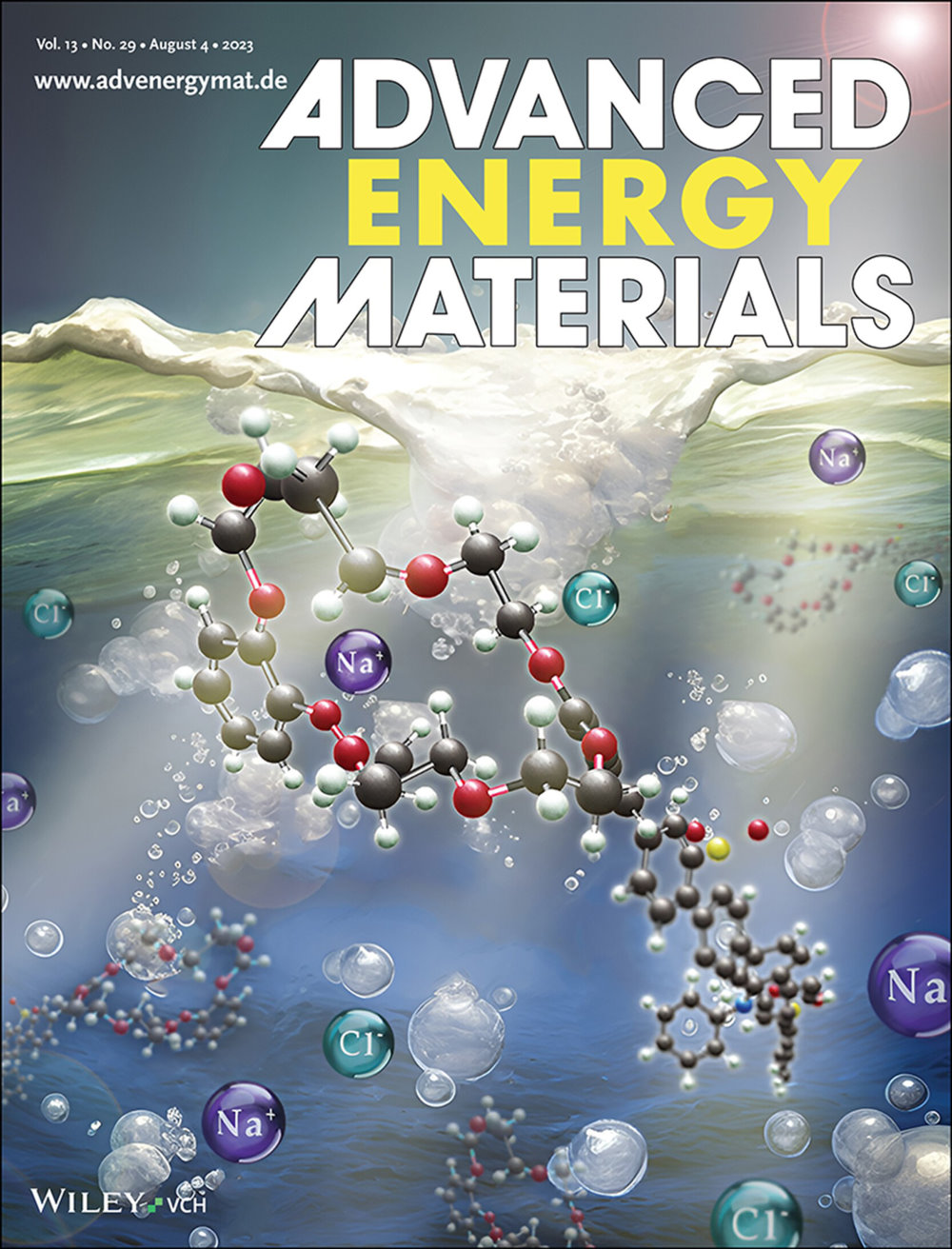

這項研究成果最近登上國際頂尖能源期刊《先進能源材料》(Advanced Energy Materials),並獲選為當期封底文章。

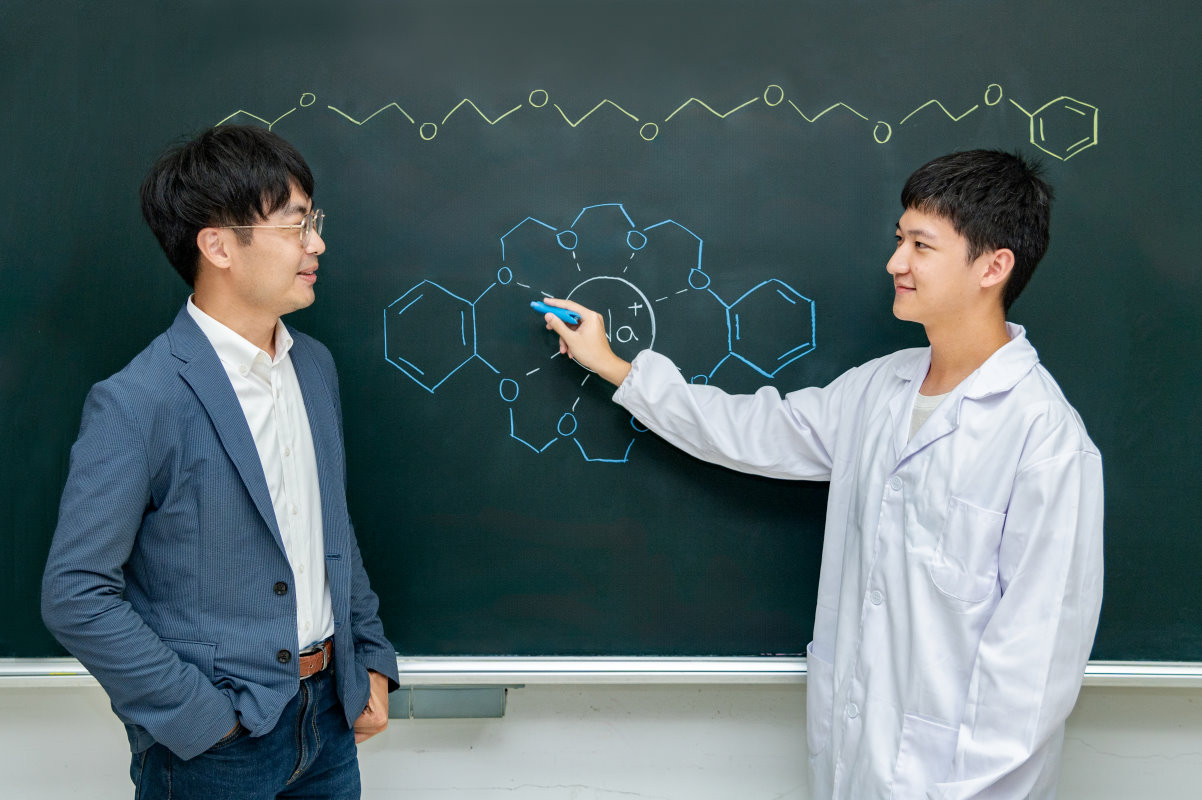

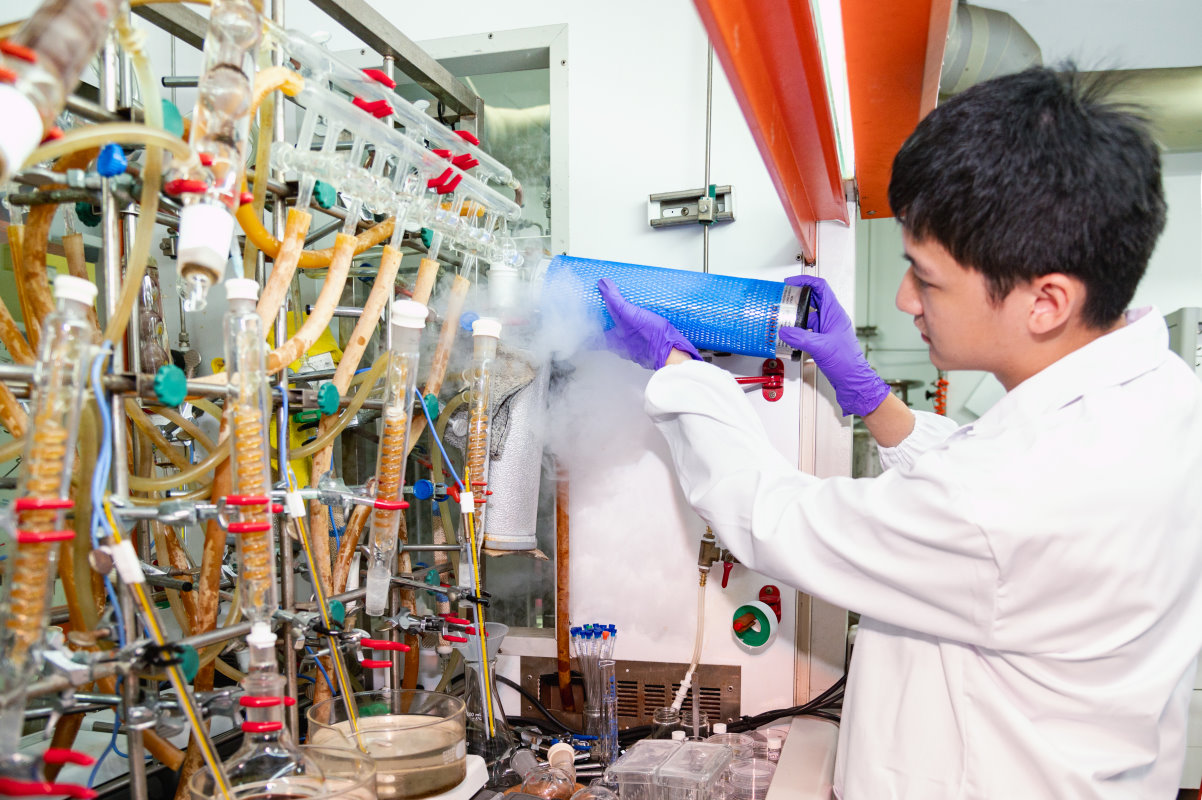

周鶴修教授指出,當使用光催化劑來產氫時,海水中的大量鈉鹽常附著在光催化劑的表面,令產氫效率大打折扣。他所領導的研究團隊研發出一種獨特技術,可將冠狀醚成功引入高分子催化劑的結構,來抑制鹽類引起的聚集現象,讓光催化後產生的電子順利與氫離子結合還原為氫氣。

周鶴修教授研究團隊最初使用長鏈結構的醚來捕捉鈉離子,後來發現,如改用環狀結構的冠狀醚,捕捉效果更好。團隊成員之一的本校化工系博士生黃則傅比喻,就像玩鬼抓人遊戲時,如果以環狀包圍,就更容易抓到目標。

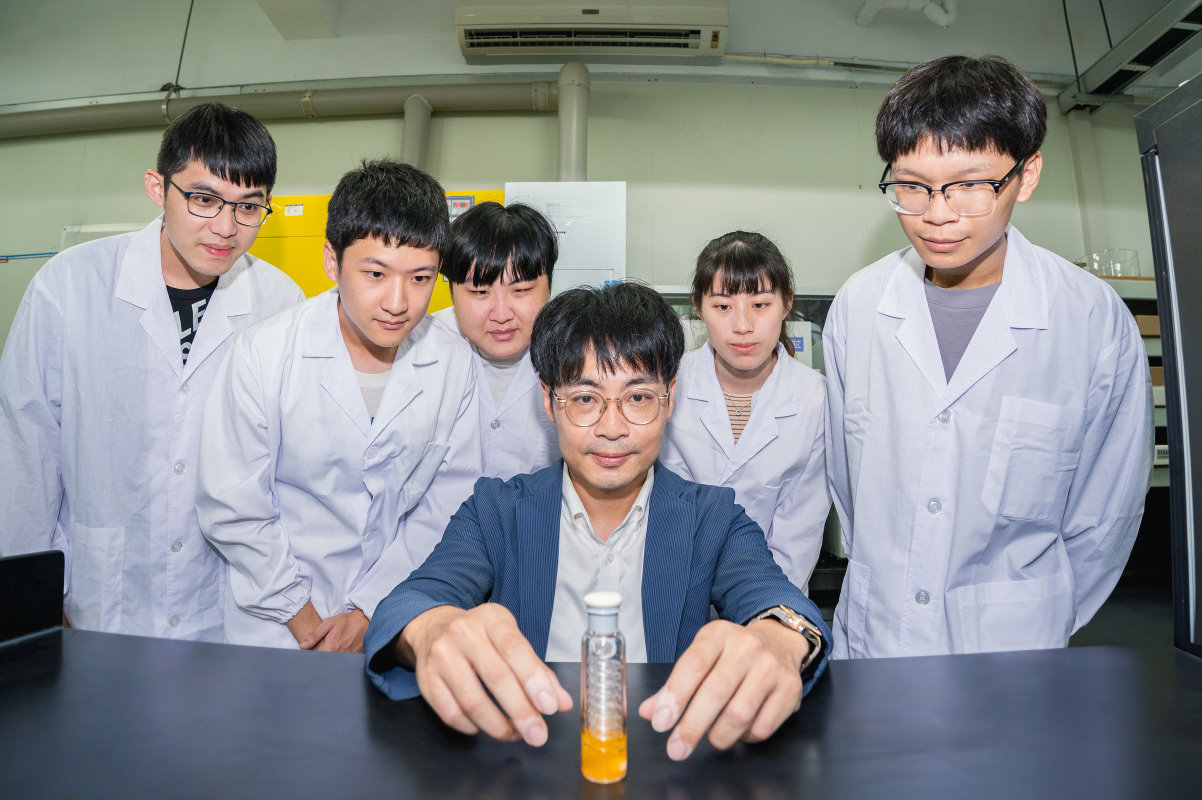

去除了海水中鹽類對產氫製程造成的干擾後,團隊驚喜發現,產氫速率明顯提升,從每克催化劑每小時產生15.5毫莫耳的氫氣,提升到39.2毫莫耳,氫氣產量達到原先的2.5倍以上。

周鶴修教授指出,全球水資源有97%都是海水,產能的材料取之不盡、用之不竭,如他們實驗使用的海水就來自新竹的南寮漁港。未來若技術發展成熟,可望在海邊就地取材,利用海水及太陽光提供的光照來產氫,實現真正的零碳排,為潔淨能源及永續發展帶來新希望。

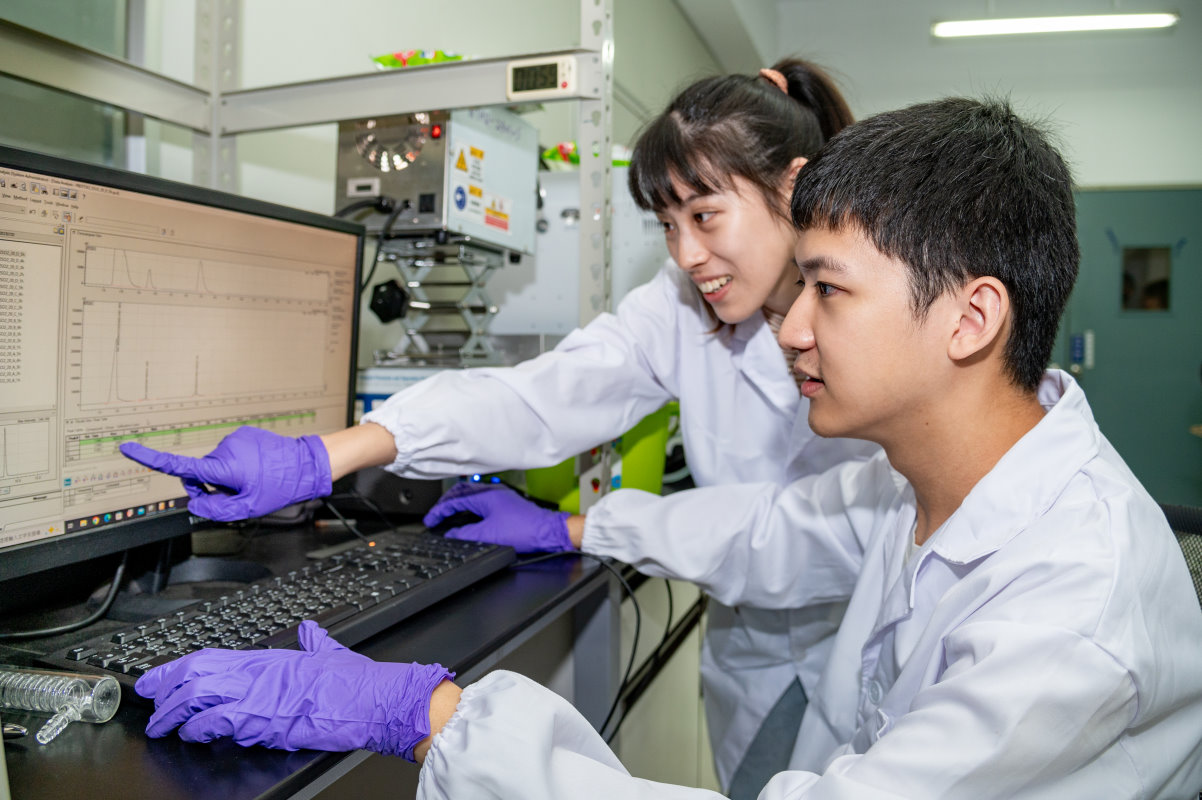

周鶴修教授研究團隊包括本校化工系博士生黃則傅、林韋澄、黎秉衡,及碩士生孫語恩、莊英讓。

-

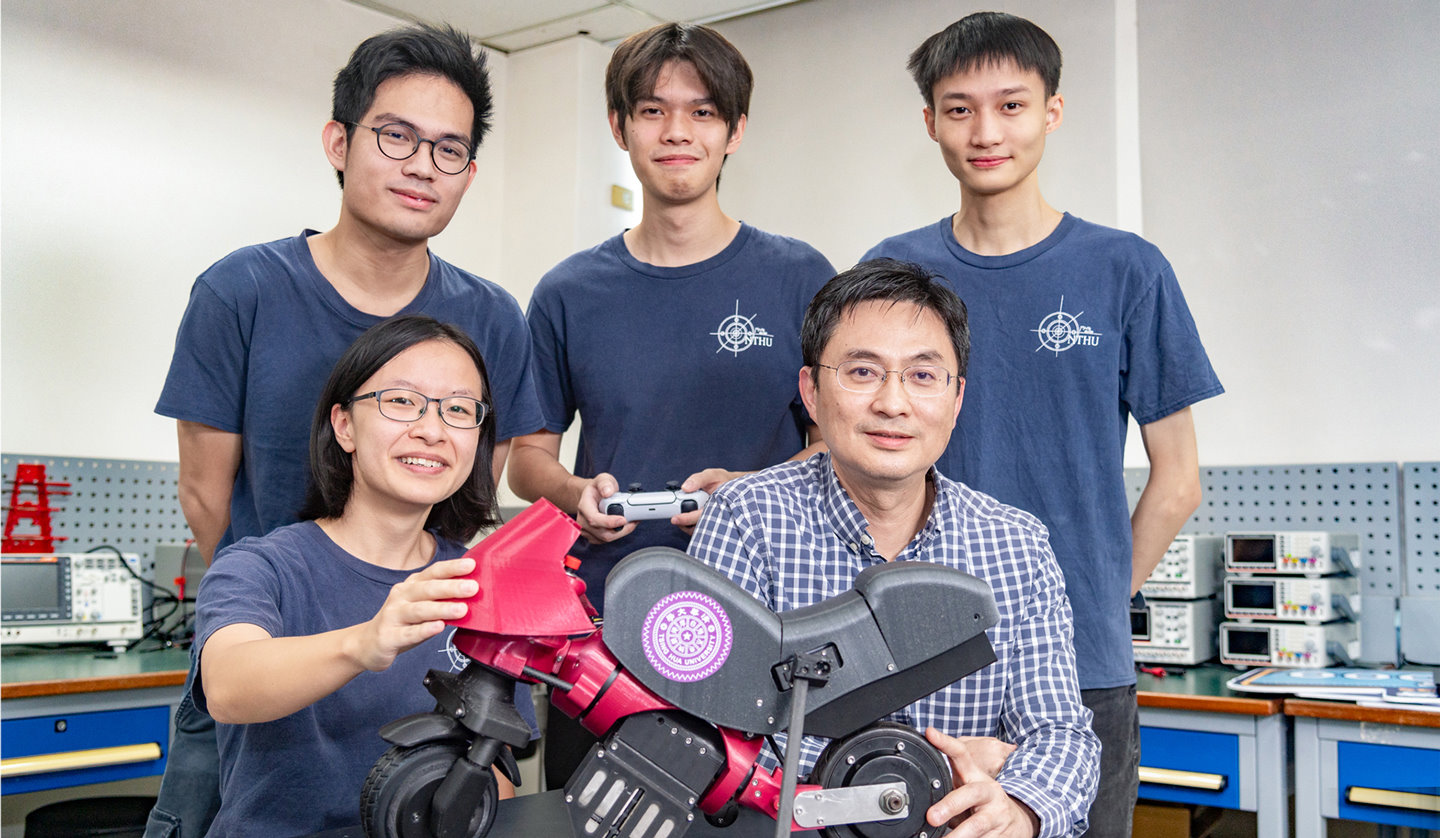

台灣的機車密度世界第一,全台機車數超過1千4百萬輛,如何提升騎乘安全性及便利性也成為眾所關心的... (繼續閱讀)

-

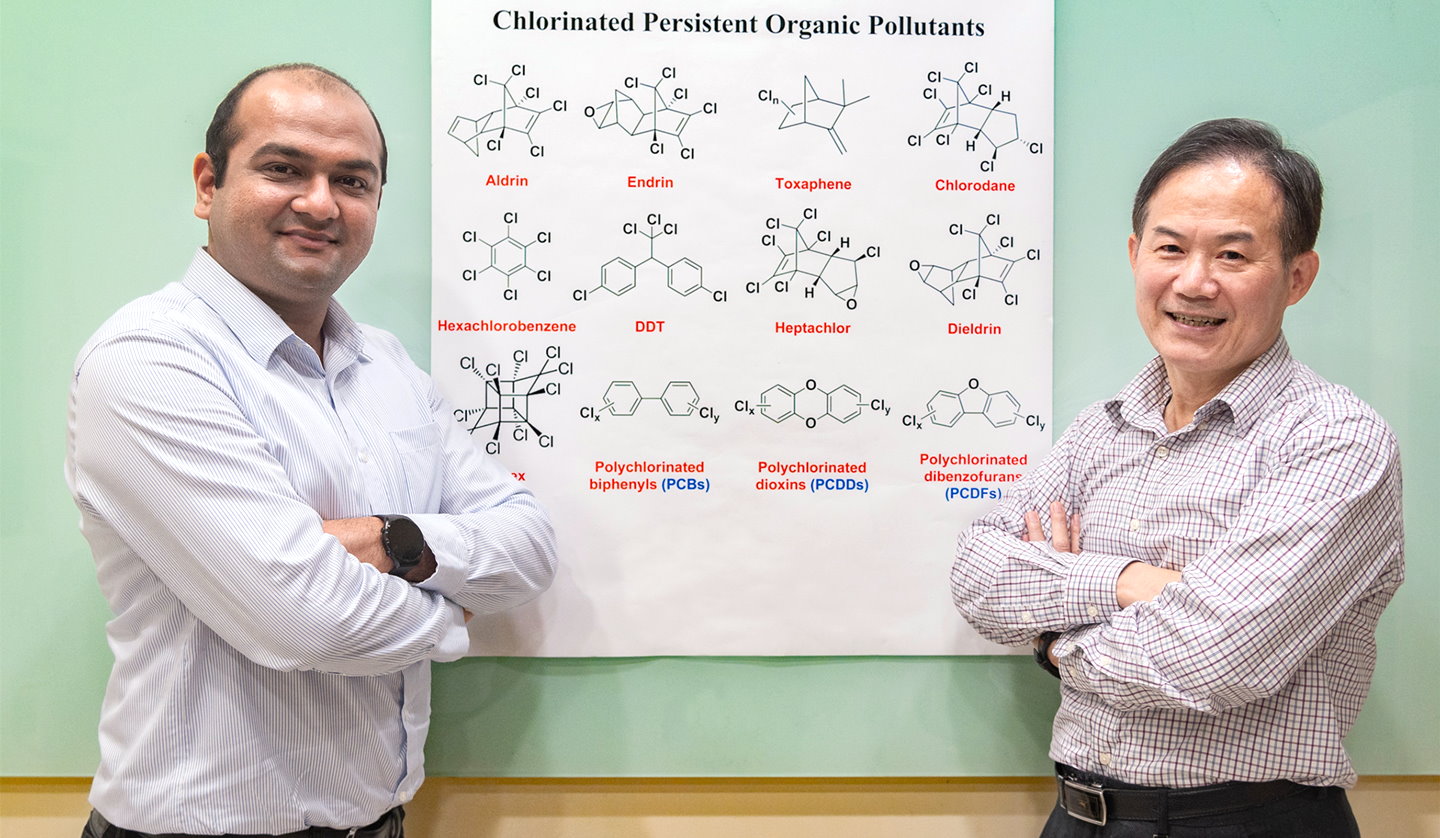

「世紀之毒」戴奧辛、多氯聯苯、DDT殺蟲劑因毒性高、難分解,對動植物及人體健康造成長期巨大危害... (繼續閱讀)

-

本校以擅長的AI科技及設計企畫專業,協助大新竹地區發展地方特色產業。本校區域創新中心今天舉辦聯... (繼續閱讀)

-

感謝李怡嚴教授傳愛清華!本校前教務長、物理系李怡嚴退休教授決定把畢生積蓄及收藏全捐給他奉獻一... (繼續閱讀)

-

本校12月4日召開校務發展諮詢委員會,重點聚焦中長程校務發展計畫目標。委員會召集人、本校前校長... (繼續閱讀)

-

由台灣企業永續學院主辦的第16屆「TCSA台灣企業永續獎」11月15日在台北圓山飯店頒獎,本校在45所參... (繼續閱讀)