首頁故事

清華大學揭曉首屆「清華永續獎」 【2025.04.16秘書處】

為激勵及表彰師生的永續創意與行動,本校舉辦第一屆「清華永續獎」評選,共有55組師生與行政團隊、超過250人參賽,最終選出9組方案,分獲金、銀、銅獎。他們成立材料循環再生實驗室,從電子與工業廢棄物中回收稀土元素;組成跨領域的頭前溪流域永續團隊;並積極推動創新的永續教育方案,面對新世代的各種挑戰,尋找永續解方。

戴念華副校長指出,經過多年的推動,永續理念已深植清華校園,並落實在師生的研究、教學、社會實踐,及職員的行政革新當中,今年選出的金、銀、銅獎作品,即是箇中翹楚。除選拔「清華永續獎」,今年還以「永續是一種溝通」為主題舉辦永續聯展,並推出跨校交流講座。

戴念華副校長指出,永續是多面向、跨領域整合的工作,本校幾年前即成立永續發展委員會,集結教務、學務、總務等行政單位和各學院的永續長,共同規畫永續策略,協調整合各方資源。在師生共同努力下,也於2022年榮獲亞洲第一面STARS大學永續金質標章,並三度蟬聯台灣永續典範大學首獎。

林福仁永續長表示,「清華每年培養出近4千名畢業生,如果每位畢業生都心懷永續,進入社會的各行各業,將為台灣注入一股重要的改變力量。」他強調,清華永續獎的評選特別重視師生同仁提出的方案是否善用清華強項,將影響力延伸到校園以外。

第一屆清華永續獎採初審及複審兩階段評選,到了第二階段複審,申請人還要現場簡報,接受來自聯發科、聯電、台積電的校外委員與校內委員一同提問,以確保評選的專業性和多元性。最終在學生、教師及職員組各選出金、銀、銅獎,共9組方案獲獎。

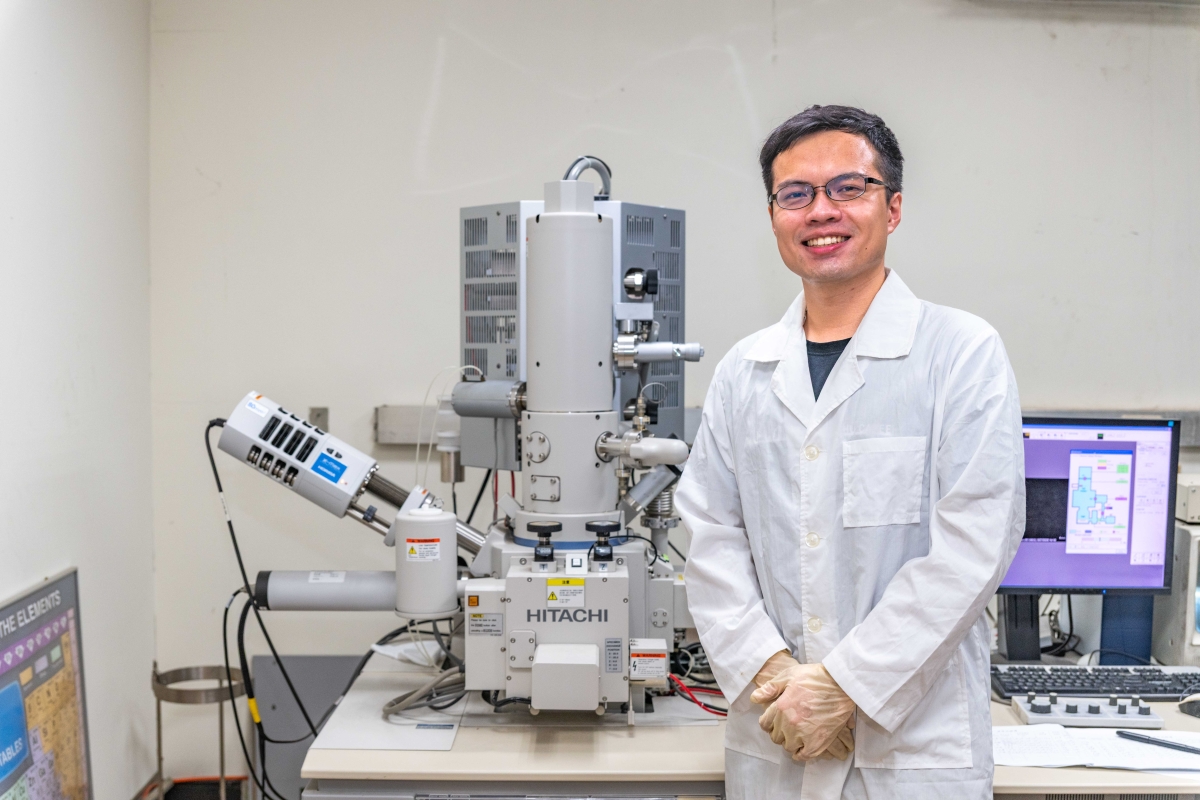

學生組金獎由材料所博士生羅韶奇奪得。他在賴志煌教授的指導下,研發出可從廢棄家電、電池、電動車馬達回收稀土元素及鎢鋼合金的電化學技術,比傳統方式大幅減少化學藥品使用及碳排放量。羅韶奇從廢棄物中回收的都是戰略金屬,原礦稀缺、開採的汙染也很高,他認為倒不如轉念來「城市採礦」。

羅韶奇說,投身永續領域在短期回報上可能不如半導體產業快速,但他相信「循環材料科學家」在未來大有可為。他笑稱:「永續路上,只有放棄的人才會輸。」他們也將參與國內外競賽所獲獎金的一部分,捐給母校作為跨領域人才培育獎學金,展現永續實踐者的使命感。

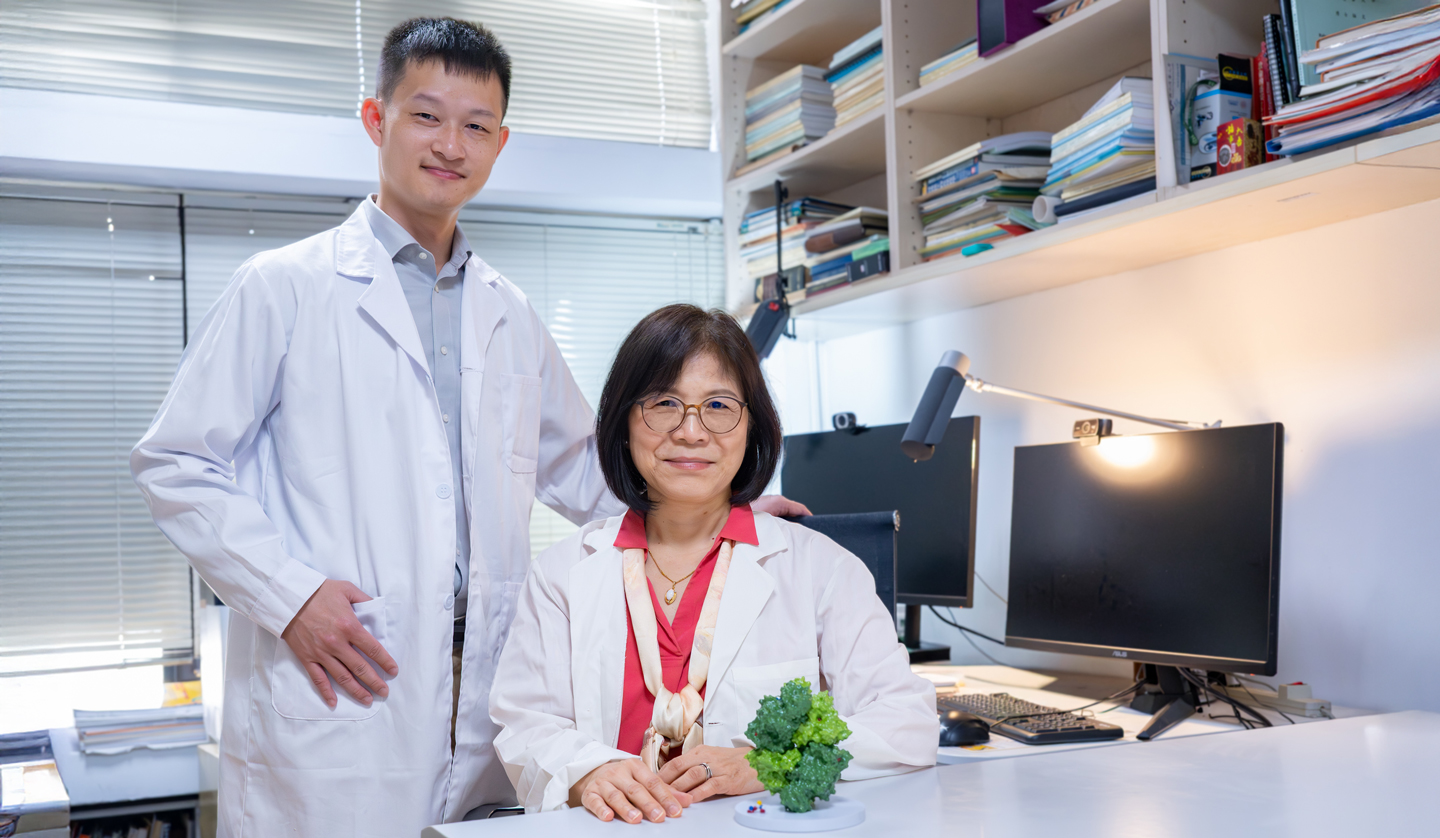

分環所周秀專教授主持的「清華永續棧:頭前溪流域生活圈」奪得教師組金獎。這項計畫帶領學生訪查頭前溪流域、研究河川底泥中的汙染物對人體細胞造成的損傷、導入AI影像辨識系統辨識河川汙染物、開設通識課程引導本校學生永續行動力,並邀請在地環保團體共同參與,充分發揮大學的社會影響力。

這項頭前溪永續計畫集結跨領域教師團隊,包括醫科系詹鴻霖教授、分環所董瑞安教授、資工系黃能富教授、工科系吳順吉教授、計財系張焯然教授、區創中心陳俊銘助理研究員及科管院學士班郭孟倫助理教授,從汙染防治、環境教育、綠色金融等多元角度提出河川流域的永續解方。

行政組金獎由清華學院學士班研究助理張乃云奪得。她為本校最彈性、學習規劃不屬於任一系所的實驗教育方案學生舉辦迎新活動,帶學生走訪新豐紅樹林、湖口老街,探索生態與客家文化,並以宣傳動物友善、永續經營管理的出發點帶大家體驗馬術。

張乃云說,大學階段是結交志同道合伙伴與認識在地文化的關鍵時刻,學生參與活動後,環境意識提升83%,對永續的理解也增加71%。

受邀擔任清華永續獎評審的台積電慈善基金會彭冠宇執行長表示,如果違反人性,永續就無法持續,清華大學師生研發出不僅永續,且成本更低.效益更高、能融入價值鏈的替代材料,用知識創造了永續的價值。也是評審之一的本校胡尚秀研發長則讚賞得獎團隊將創新技術及點子投入永續議題,「天上飛的、地上跑的、潛進海裡的新科技全都用上了。」

為響應即將到來的4月22日地球日,本校並推出「2025清華永續聯展」,以「Passion to Action 心之所動,行之所至——從心出發,迎向永續」為主題,展出清華永續獎得獎方案、永續大使的校園永續行動紀錄、校園生活實驗室及永續影像創作,具體呈現本校近年來永續創議成果。展覽將展至4月21日,地點在旺宏館穿堂一樓。

-

抗氧化劑一向被認為是保護細胞、維持健康的重要角色,但本校生命科學系王雯靜教授研究團隊最新發現... (繼續閱讀)

-

本校11月19日召開校務發展諮詢委員會,首度聚焦「清華十大亮點研究」,並探討桃園、高雄、中華校區... (繼續閱讀)

-

本校11月17日舉辦「諾貝爾大師在清華」系列活動首場講座,邀請2011年諾貝爾和平獎得主塔瓦庫&middo... (繼續閱讀)

-

韓國三大報之一《朝鮮日報》(The Chosun Daily)近日以台灣逆轉人才外流為主題,報導台灣如何透過... (繼續閱讀)

-

本校竹師教育學院大樓21日正式啟用。7系、3所與1個學士班、近兩千名師生自南大校區遷入光復校區,... (繼續閱讀)

-

本校與新竹10所高中共同啟動「新竹學」探究與實作課程,課程涵蓋塹城學、竹科學、流域學、客庄學、... (繼續閱讀)